A l’heure où l’éventualité d’une intervention militaire de la CEDEAO reste toujours en filigrane, les souffles sont retenus. Pour les uns il y a l’espoir de remettre les choses à l’endroit ; faire en sorte que les différentes composantes d’un état de droit se limitent aux fonctions et missions qui justifient leur raison d’être. Pour être plus clair, que les militaires et assimilés restent enfin dans leurs casernes et que les autres composantes relevant généralement de la société civile s’occupent de la chose politique. En effet, Les questions sécuritaires étant trop sérieuses pour l’existence d’un Etat, elles ne peuvent être prises en charge identiquement aux questions politiques soumises le plus souvent aux fréquentes oscillations des positions des acteurs politiques.

D’un autre côté, il y a aussi l’espoir grandissime, et à la mode de surcroît, que les aspirations africaines à l’émancipation de leurs peuples par rapport aux anciens colonisateurs soient réalisées. Cette frange révolutionnaire inspirée par des idéaux panafricanistes avec des modèles tels que Kwame Krumah, Patrice Lumumba, Gamal Abdel Nasser, Sékou Touré, Cheikh Anta DIOP, Thomas Sankara, entre autres, et dont les porte-étendards les plus médiatisés actuellement sont Kémi Séba et Nathalie Yamb, voit en ces militaires un bouclier des intérêts des masses africaines contre leurs dirigeants qui ont pactisé avec le ‘‘diable’’. Le Niger vient d’apporter une fois encore à l’Afrique et aux institutions qui symbolisent son unité régionale et continentale, un casse-tête chinois comparable à celui libyen.

Plusieurs questions se posent dès lors. Cette nouvelle mise à l’épreuve de la CEDEAO provoquera-t-elle une réponse satisfaisante pour les partisans de l’ordre constitutionnel ? La CEDEAO a-t-elle les moyens faire respecter le retour du Président Mohamed Bazoum au pouvoir ? Quelles seront les conséquences d’une intervention militaire dans la région et, au- delà ? Pour y répondre, il faut d’abord parcourir l’histoire politique de la république du Niger avec les coups d’états. Ce qui nous donnera l’occasion de scruter les causes de cette dernière entorse constitutionnelle, ainsi que les multiples dynamiques géopolitiques qu’elle induit.

Un pays instables au sommet

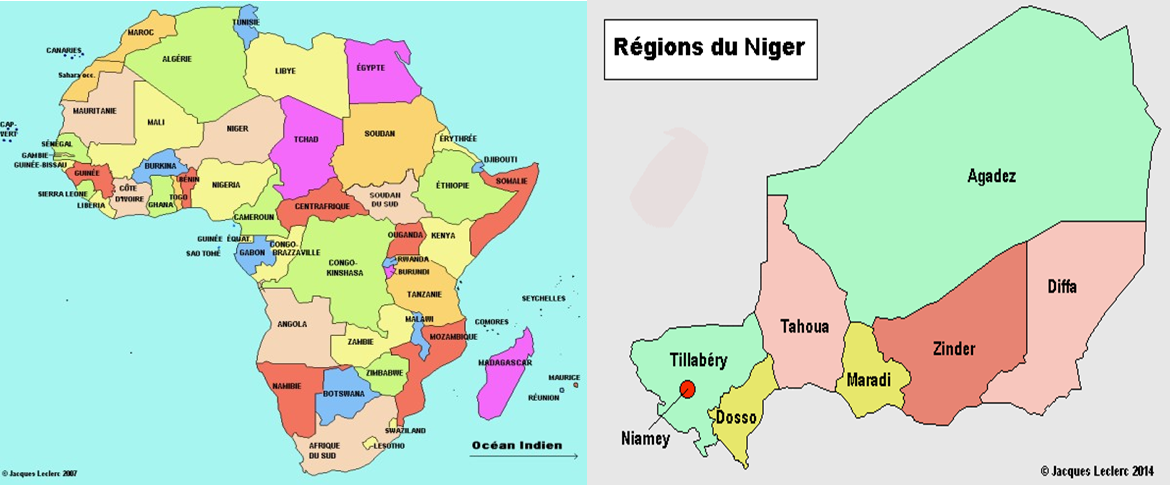

a-carte de l'Afrique et carte du Niger

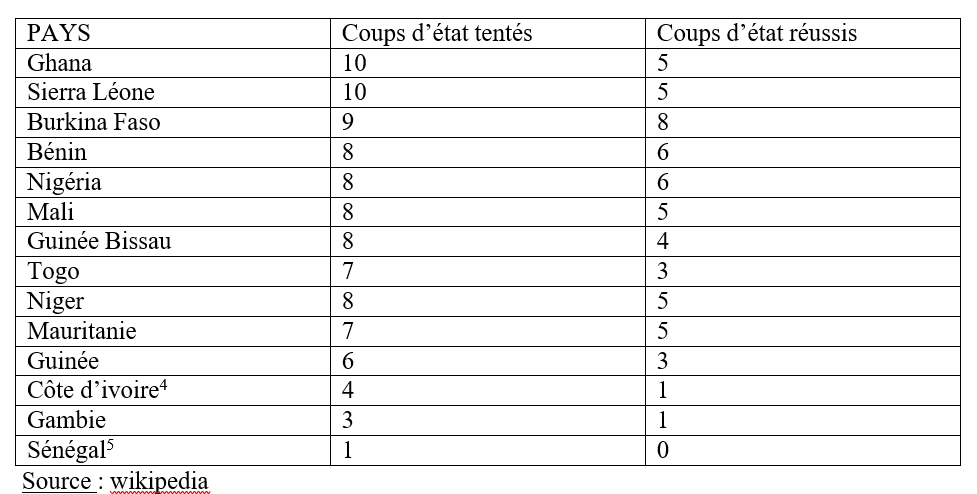

Géant de par sa taille1, ce pays sahélien, continue de connaître une histoire politique très mouvementée. Avec huit tentatives de coups d’état2 depuis son accession à l’indépendance le 03 août 1960 dont cinq réussis, le Niger figure au neuvième rang des pays ayant connu cette forme de changement de régime dans la sous-région. Après le renversement du père-fondateur Hamani Diori par le chef-d’état-major des armées en 1974, il connaîtra en janvier 1996 son deuxième coup d’état orchestré par le chef-d’état-major de l’armée Ibrahim Baré Maïnassara contre le président démocratiquement élu Mahamane Ousmane qui était le principal opposant à Mouhamed Bazoum au second tour du scrutin qui a porté ce dernier au pouvoir en 2021. Maïnassara sera lui-même atrocement assassiné en 1999 sur le tarmac de l’aéroport de Niamey par sa garde personnelle sous les ordres du commandant Daouda Malam Wanké, déchiqueté par une mitrailleuse.

Le commandant Wanké surnommé « le boucher de Yélou » revendiquera l’assassinat et s’autoproclamera président du Conseil de Réconciliation Nationale de la République du Niger et chef de l’Etat. On retiendra aussi du général Baré qu’après son coup contre Mahamane Ousmane en janvier 1996, il a ensuite participé à l’élection présidentielle organisée cette même année et, au cours de ce scrutin, il a dissous la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) avant de remporter le scrutin présidentiel au premier tour avec un pourcentage de 52,20%. En 2010, le président Mamadou Tandja, ancien lieutenant-colonel avant d’entrer en politique a été à son tour renversé par le chef d’escadron Salou Djibo qui dirigera le Niger en tant que président du Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie. 1 Voir tableau a 2Voir tableau b. 3 Enfin, la tentative de putsch du 26 juillet dernier du président Mouhamed Bazoum, universitaire et ex syndicaliste, considéré comme le putsch de trop3 est celle qui anime les débats. Mais peut- il déjà être appelé coup d’état ?

Tableau des coups d’état par pays en Afrique de l’Ouest de 1950 à 2023

Les chercheurs Jonathan Powell de l’université Central Florida et Clayton Thyne de l’université Kentucky considèrent qu’une tentative de coup d’état qui résiste pendant une semaine peut être admise comme une réussite6. Ce que rejette totalement le président Bazoum qui, à travers ‘‘The Washington Post’’ a refusé le coup d’état en se considérant comme un président légitime pris en otage7. Nous avons opté toutefois de reposer notre étude sur le postulat de base du coup d’état réussi qui du reste est très facile à admettre d’autant plus que la communauté internationale, en parlant du refus de cet état de fait inconstitutionnel utilise bien des termes et expressions qui renvoient au coup d’état. Lors de la première sortie télévisée du CNSP (Conseil National de Sauvegarde de la Patrie), la junte a justifié son coup de force par deux arguments.

Le premier était l’échec constaté dans le cadre de la sécurisation du pays face aux mouvements djihadistes8 dû à une mauvaise politique 3 A l’occasion du 46ème Conseil de Droits de l’Homme tenu à Genève en février 2021, Antonio Guterres a déclaré que les coups d’Etat n’avaient pas leur place dans notre monde moderne. 4 Putsch contre Konan Bédié.

5 Le document original ne précise pas s’il s’agit du conflit Senghor/Dia ou de la supposée tentative de coup imputée au général Da Souza et compagnie.

6 Megan Duzor ‘‘ En chiffre, les coups d’état en Afrique’’, VOA Afrique, https://projects.voanews.com/african- coups/french.html consulté le 08/08/2023.

7 Mouhamed Bazoum, ‘‘Opinion - President of Niger: My country is under attack and I’ve been taken hostage’’, The Washington Post, 3 août 2023, https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/08/03/mohamed-bazoum- coup-niger-democracy/ consulté le 08/08/2023.

8 ONEP-Le Sahel ‘‘ Communiqué du CNSP’’, 28 juillet 2023 : https://www.lesahel.org/declaration-du-conseil- national-pour-la-sauvegarde-de-la-patrie-cnsp-le-general-de-brigade-tiani-abdourahamane/, consulté le 02/08/2023.

4 sécuritaire. Et le second argument avait trait à la baisse continue du niveau de vie, et la montée croissante de la pauvreté causée par ‘‘la mauvaise gouvernance économique et sociale’’.Ces deux prétextes devenus un leitmotiv9 des coups de force perpétrés ces dernières années en Afrique de l’ouest semblent être l’arbre qui cache la forêt. Bien d’autres arguments ont été avancés. Partant de l’origine ethnique minoritaire du président déchu, au manque de confiance sur le général putschiste découlant de la dégradation des relations entre les deux derniers présidents. Sans oublier au passage la justification que le camp de Bazoum appelle ‘‘coup d’état par convenance personnelle’’ pour montrer que c’est une initiative égoïste du général Tchiani qui anticipait sur son remplacement éventuel imminent en refusant de perdre ses privilèges de fonction. Mais en prenant au mot le CNSP, on va d’abord commencer notre analyse sur le second argument. En effet si la situation de pauvreté endémique du Niger10 ne fait l’objet d’aucune contestation, par contre l’utilisation inefficiente des énormes potentialités dont regorge le pays pour sortir de l’ornière cause de la gêne et de la peine aux afro-optimistes. Jetons un coup d’œil sur quelques richesses du Niger

Quelques ressources stratégiques

En s’intéressant au Niger, ce qui saute à l’œil est en premier lieu sa taille. Pays le plus vaste en Afrique de l’ouest, il est traversé par trois bandes climatiques ; à savoir une zone sahélo- saharienne (300.000 km2), une zone sahélienne au centre (220.000 km2), et au sud, la zone sahélo-soudanienne (130.000 km2) un peu plus pluvieuse, où se trouve la majorité de la population. L’agriculture qui est bien pratiquée dans la partie méridionale contribue avec l’élevage à hauteur de 40% du PIB nigérien, mais elle est freinée par la rareté des sols arables et la déficience pluviométrique qui étaient la cause des famines survenues entre 1984 et 200911. Et l’élevage nigérien fait partie des plus développés dans la zone UEMOA par tête de bétail. C’est le deuxième secteur le plus attractif derrière l’agriculture. Le cheptel nigérien est très prisé pour sa qualité laitière et sa viande. Le Niger est aussi un pays aurifère. Sa production industrielle est cependant modeste comparée à d’autres pays de la CEDEAO tels que le Ghana qui occupe la première place en Afrique et le 9 Arguments quasi-similaires lors du premier coup d’état contre Hamani Diori en 1974. Voir Perspective Monde, ‘‘15 avril 1974 - Renversement du président Hamani Diori au Niger’’, https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve/574, consulté le 10/08/2023. 10 Le Niger est le 8ème pays le pauvre au monde. Voir Sheelah Delestre, ‘‘Classement des pays ayant le plus faible produit intérieur brut (PIB) par habitant dans le monde en 2022’’, Statista, 19 mai 2023, https://fr.statista.com/statistiques/917055/pays-les-plus-pauvres-monde/, consulté le 02/09/2023. 11 UNOPS, ‘‘l’agriculture, moteur du développement au Niger’’, https://www.unops.org/fr/news-and- stories/stories/better-prospects-for-nigers-farmers, consulté le 20/08/2023. 5 Mali. Son pic de production a été réalisé en 2005 avec 4,9 t. Mais la filière de l’orpaillage fait vivre plus de 800.000 personnes sur 200 sites répartis à travers le pays12

Sur un autre registre, 80% du territoire nigérien se trouve entre les bandes sahélienne et saharienne. L’ensoleillement quasi permanent de cette partie du territoire devrait pouvoir contribuer énormément à l’autosuffisance en électricité dans le cadre d’une politique énergétique verte. Ce qui aurait pu résoudre sa dépendance à l’étranger sur l’électricité notamment envers le Nigéria qui lui fournit 70% de sa consommation électrique. En parlant de ces atouts stratégiques, nous cherchons à ramer à contre-courant de l’argumentaire sur la pauvreté utilisé pour justifier le coup d’état. D’ailleurs qui a investi la grande muette de l’autorité d’évaluer l’efficacité des choix politiques aptes à transformer efficacement ces atouts pour le bien-être des Nigériens ?

Parler des ressources stratégiques du Niger, nous aide à mettre en évidence celles énergétiques qui sont incontournables dans le monde actuel. Par référence à l’explication donnée par André Giraud et Xavier Boy de la Tour sur les minerais stratégiques qu’ils présentent comme ceux vitaux dans un secteur lui-même essentiel dans l’articulation économique d’un pays et, dont le manque engendrerait des conséquences dévastatrices pour l’ensemble de l’économie13, nous avons par extrapolation supposé l’uranium et le pétrole nigérien comme des ressources énergétiques potentiellement stratégiques vu le rôle et la place que les deux pourraient ensemble occuper dans l’envol économique du pays.

Le pétrole nigérien

Pour le pétrole, son caractère stratégique ne prête à aucune équivoque étant donné que tous les Etats, même ceux tournés résolument vers l’énergie propre en ont besoin pour maintenir le niveau de vie de leurs populations dans la modernité, en raison de son fort apport en énergie et des multiples dérivés qui peuvent ressortir de son raffinement à des fins scientifiques, industrielles, médicales, domestiques etc. Pour ce qui est des autres énergies fossiles telles que le charbon et le gaz, et pour l’uranium, leur caractère stratégique dépendra du niveau de dépendance des pays qui ont opté pour l’un ou l’autre de ces minerais. Ainsi par exemple la France dépend-t-elle de l’uranium à cause de sa politique énergétique tournée grandement sur le nucléaire depuis 1974 sous Pierre Mesmer14. L’uranium du Niger est donc une ressource stratégique pour la France. Cette réalité résulte de données indéniables qu’on aura l’occasion d’aborder dans la partie y relative. Toujours en parlant du pétrole, il est utile de souligner que le Niger est un pays à fort potentialité pétrolière15 qui a commencé l’exploitation de ce combustible depuis 2011. Sans trop nous 12 Le Niger vient par ailleurs d’adopter en 2022 un nouveau code minier qui prend en charge l’orpaillage et l’environnement. Voir CNEE, ‘‘Rapport atelier secteur minier Niger octobre 2022’’, https://www.eia.nl/fr/notre- travail/developpement-des-capacites/rapport-atelier-secteur-minier consulté le 12/08/2023. 13 A. GIRAUD et X. BOY DE LA TOUR, Géopolitique du pétrole et du gaz (Paris: Editions Technip, 1987), p 28. 14 Premier ministre français qui a lancé le premier plan nucléaire civil en raison de la grave crise énergétique que traversait la France. 15 TV5 MONDE AFP ‘‘Niger - Bénin : le plus grand oléoduc d'Afrique pour le pétrole nigérien’’, 14 oct. 2022, https://information.tv5monde.com/afrique/niger-benin-le-plus-grand-oleoduc-dafrique-pour-le-petrole-nigerien- 1348431, consulté le 08/08/2023. 6 attarder sur le recensement des gisements et l’estimation de leurs capacités, on va seulement mettre en relief le fait que l’oléoduc le plus long d’Afrique qui va bientôt être réceptionné se trouve dans ce pays. Il fait 2.000 km et part de la localité d’Agadem située à l’extrême-est du pays pour aboutir au port de Sémé-Kpodjié au Bénin. Donc une ouverture sur le golfe de Guinée. Il est mis en œuvre par la compagnie nationale chinoise China National Petroleum Corporation (CNPC). D’autres découvertes très intéressantes ont eu lieu à Agadem par la compagnie britannique Savannah Petroleum, sans compter le gisement à la frontière avec l’Algérie précisément dans la localité de Kafra qui est développé par la compagnie nationale algérienne Sonatrach. En dehors de ce fameux oléoduc, la compagnie chinoise en a déjà réceptionné un qui achemine l’or noir pour son raffinage à Zinder situé au centre sud du pays. L’exploitation combinée de tous ces gisements devrait relever la production à 200.000 barils/jour en 2026 et impacter très positivement son budget national. En perspective, il est prévu en phase de stabilisation que cette ressource fournisse 50% des recettes fiscales et le quart du PIB16

L'uranium du Niger

L’uranium nigérien suscite tellement de spéculation qu’il semble être la seule ressource naturelle descendue du ciel pour ce pays. Mais cela pourrait être en partie étroitement lié à la puissance intrinsèque immense attribuée à ce minerai qui rappelle la fin de la seconde guerre mondiale par l’usage pour la première fois dans l’histoire, de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. Le pouvoir énergétique emmagasiné par cette matière à forte puissance radioactive a été domestiqué et rendu plus utile à l’humanité suite à ce fâcheux épisode dans la mémoire collective humaine. Les multiples opportunités de développement que l’uranium offre par son usage civil ont fini de prendre le dessus sur la hantise et les nombreuses appréhensions suscitées par les dégâts collatéraux sous-jacents. Malgré les incidents de Tchernobyl et Fukushima, le monde développé devient de plus en plus friand de la ressource en affrontant le dépit d’une frange réfractaire de sa population. Ceci, il faut le reconnaître est facilité par les avancées considérables pour maîtriser son utilisation.

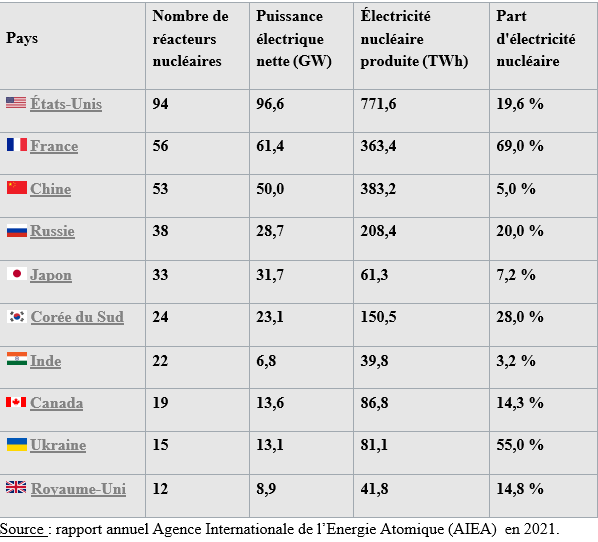

Le tableau ci-dessous montre comment l’uranium a une valeur stratégique pour le principal partenaire nigérien sur cette ressource, en l’occurrence la France. Cette dernière occupait en 2021 la deuxième position des pays ayant le plus de réacteurs nucléaires en service. En effet dès les premières heures des indépendances africaines, la métropole a eu la mainmise sur le ‘‘yellow cake’’ nigérien. Pendant 40 ans, elle en a exploité plus de 100.000t dans le désert d’Arlit contre seulement 3.000t pour l’Etat nigérien. C’est seulement en 2007 sous le président Tandja que l’accord postcolonial a été dénoncé et renégocié avec Areva dans des conditions plus avantageuses pour le pays africain.

Tableau des dix premiers pays suivant leurs nombres de réacteurs nucléaires en service en 2021

Il faut rappeler que l’histoire d’amour entre la France et le nucléaire civil date de 1974 quand le premier ministre Pierre Mesmer lançait le premier plan nucléaire civil de ce pays afin de pallier la crise énergétique qui menaçait l’hexagone. Pari bien réussi puisque le nucléaire couvre actuellement près de 70% des besoins en électricité pour la France. Un plan d’urgence similaire a été récemment remis à l’ordre du jour par le président Macron lors de sa campagne pour sa réélection au second mandat. En effet pour les mêmes motifs, le président français a fait de la relance du nucléaire l’un de ses principaux thèmes. Le 10 février 2022 à Belfort18, il a décliné un projet ambitieux comportant trois objectifs essentiels :

- l’indépendance par rapport aux énergies fossiles ;

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1999, avant 2030 ;

- la neutralité carbone en 2050

Pour l’atteinte de ces objectifs, la stratégie posée consiste à relancer la construction de réacteurs (six réacteurs et possibilité de huit autres réacteurs nucléaires de dernières générations EPR2 et SMR entre 2035 et 2045), à prolonger la durée de vie des anciens réacteurs, à alléger la règlementation relative à la mise en œuvre du projet19, et enfin dégager un investissement considérable dans la formation de la jeunesse à l’énergie nucléaire, du cycle secondaire aux cycles universitaires20.

Ce plan de relance démontre à suffisance l’interdépendance qui doit exister entre la France et le Niger sous le prisme de l’uranium. En effet la France, par son impérieux programme nucléaire civil, recherche une autonomie stratégique énergétique décarbonée avant 2050. Par conséquent elle ne peut se départir d’un partenaire aussi précieux et historique que le Niger où Orano (ex Areva) a effectué d’énormes investissements et projette de poursuivre avec le site d’Imouraren situé à 80 km d’Arlit et qui fait partie des plus grandes réserves d’uranium au monde. Il est mis en cocon en attendant l’évolution des cours du marché et des conditions d’exploitation.

En outre, même si l’apport du Niger en uranium pour l’ancienne puissance est estimé entre 2005 et 2020 à 19%, et que le pays africain vient en 3ème position des fournisseurs derrière le Kazakhstan et l’Australie, le Niger couvre aussi 25% des besoins de l’Union européenne en uranium21. Et son uranium est de la plus haute qualité en Afrique selon l'Association Nucléaire Mondiale (WNA)22. Et en dernier lieu, la mise en œuvre de ses énormes réserves par l’implication d’autres compagnies sur le terrain peut changer sa position parmi les producteurs mondiaux (7ème)23, 24. Nous nous sommes évertués à passer en revue l’argument basé sur l’état de pauvreté endémique que le CNSP a brandi pour justifier le renversement du régime de Bazoum. Mais la pauvreté n’est pas une fatalité. Le Niger est un pays doté de bien de ressources naturelles que d’autres pays développés ne possèdent pas. La Suisse où le Japon auraient bien pu s’apitoyer des 19 Libération, ‘‘Réacteurs : le projet de loi de relance du nucléaire définitivement adopté par le Parlement’’, multiples écueils que la nature leur avait imposés avant leur éveil. Mais ils ont su faire preuve d’ingéniosité pour prendre les bonnes décisions pour leur développement. Si tous les militaires de tous les pays pauvres faisaient valoir les mêmes arguments pour destituer leurs dirigeants légitimes, les systèmes de gouvernance céderaient la place à l’anarchie universelle.

Un autre argument qui contrarie l’argument de pauvreté est le bilan acceptable depuis Mamadou Issoufou jusqu’à Mouhamed Bazoum. Les efforts entrepris par ces deux présidents ont permis au Niger de redresser la pente et de connaître une croissance soutenue malgré les obstacles liés à l’insécurité. Ainsi :

Le revenu par personne a augmenté de 26 % au Niger, renversant la longue tendance des décennies précédentes. La croissance économique des dernières années demeure forte. La Banque mondiale avait prédit que la croissance du produit national brut réel devrait atteindre presque 7 % en 2023 et 12,5 % en 2024, et malgré l’augmentation des prix des denrées alimentaires causée par la pandémie du Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne, le Niger a réussi à maintenir son taux d’inflation à environ 4% qui est le taux le plus bas dans l’UEMOA25.L'insecurité au Niger

Venons-en maintenant à la justification relative à l’insécurité, premier argument servi par le CNSP. A ce propos, une réponse spontanée ferait référence à la situation qui prévaut actuellement au Burkina et au Mali. Depuis que ces mêmes raisons ont été invoquées pour chasser les présidents démocratiquement élus du pouvoir, la situation sécuritaire s’est-elle améliorée ? Le Niger figure certes dans un cercle de feu avec le terrorisme qui sévit au niveau de ses frontières (région des trois frontières, frontière avec le Nigéria, au nord du pays, et les probables survivances du MNJ touareg dans la zone de Arlit). Ce panorama doit être ressorti pour essayer de saisir le bien-fondé de l’argumentaire putschiste.

En effet, hormis les tensions engendrées par les remous politiques, le Niger était jusqu’aux débuts des années 2000, un pays relativement paisible. Sa diversité culturelle marquée par une population pluri-ethnico-religieuse (Haoussas 56%, Zermas-Songhaï 22%, Peuls 8,5%, Touaregs 8%, Kanuris 4% / musulmans 88%, animistes 11,7%, chrétiens 0,3%), ne montrait pas de signes de friction majeure. Cependant les stigmates de la première rébellion touareg post- indépendance ne tarderont pas à refaire surface26.

Cette ethnie touareg est un groupe qui mérite qu’on s’y attarde un peu en parlant de la sécurité du Sahel. Elle comprend en son sein plusieurs tribus mais elles sont réparties entre le Nord du Sahel et le Sud du Sahara notamment entre le Niger, le Burkina, le Mali, la Lybie, l’Algérie, la Mauritanie, le Sahara occidental, et un bon nombre d’entre eux a migré dans les pays du golfe. éminente question géopolitique. Cela explique d’ailleurs que lors du premier soulèvement touareg contre le gouvernement de Modibo Keita en 1962 pour dénoncer sa politique agraire dans le Nord du pays, tous les pays arabes de l’Afrique septentrional aient soutenu la cause touareg.

Au Niger aussi, ils ont été à l’origine de la crise survenue durant la période 1991-1995 dans les localités situées dans la région d’Agadez, avec le Front de libération de l'Aïr et de l'Azawak (FLAA). Ce mouvement réclamait une répartition plus juste des ressources naturelles. Un accord de paix a été signé le 24 avril 1995 avec le gouvernement nigérien impliquant plus tard toutes les autres factions du FLAA qui se sont formées durant le conflit et, mettant ainsi fin aux quatre années de conflit qui ont coûté la vie à plus de 150 soldats

En 2007, non satisfaits de la mise en œuvre de l’accord de 1995 qui prévoyait une décentralisation poussée vers l’autonomie du Nord, une intégration dans l’armée et l’appareil d’état des ex-combattants rebelles, ainsi qu’une rétrocession de quote-parts27 aux collectivités où étaient prélevées les ressources naturelles, les Touaregs créent un nouveau mouvement dénommé ‘‘Mouvement des Nigériens pour la Justice’’. Ils ont toutefois pris le soin de souligner que ce mouvement ne combattait pas pour la communauté touareg mais pour tout le peuple nigérien afin de donner une meilleure image de leur lutte. Approximativement, le MNJ a commis du 07 février 2007 au 30 mars 2008, plus de dix attaques contre les forces armées nigériennes. Cela a causé la mort d’au moins 66 soldats et 78 d’entre eux ont été fait prisonniers.

Avec la crise née de l’affaire Bazoum, le syndrome touareg a refait surface grâce au leader charismatique Rhissa Ag Boula. Cet ex rebelle du MNJ, ex leader de la faction touareg Front des forces de redressement (FFR), ex Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, devenu Ministre conseiller en sécurité des président Issoufou puis Bazoum, a annoncé le 09/08/2023 la création du Conseil de la Résistance pour la République (CRR). Le but de ce conseil est de lutter par tous les moyens possibles pour la restauration de l’ordre constitutionnel, le retour de Bazoum dans ses fonctions, et d’appuyer la CEDEAO dans sa tentative éventuelle d’intervention.

En réaction aux multiples attaques du MNJ, le pouvoir nigérien avait pris un certain nombre d’actes pour contrecarrer leurs projets. Mais cela a eu comme effet contraire d’entrainer le glissement progressif du pays vers un autre défi plus virulent qu’est le djihadisme.

En effet le GSPC bien malmené par les forces armées algériennes vers la fin des années 1990 était obligé de descendre plus bas vers les zones sahéliennes du nord Mali et du Niger où le terroir était plus fertile pour trouver asile et se reconstituer grâce à la frustration des communautés touraegs et arabes. De plus, les engagements et déclarations ouvertes des autorités politiques nigériennes contre les groupes terroristes ont contribué à déclencher dans la partie sud du pays la réaction de Boko Haram active depuis 2002, mais qui avait jusqu’alors préservé le Niger d’où une bonne partie de ses combattants haoussa était recrutée. Ainsi le Niger qui a adhéré à la force multinationale conjointe des pays du Lac Tchad (MNJTF – Tchad, Nigéria, Bénin, et Cameroun) pour combattre Boko Haram a-t-il été la cible de plusieurs attaques à Diffa et autres localités frontalières avec le Nigéria. Boko Haram a réussi son plus grand coup contre cette organisation en massacrant entre 150 et 2.000 personnes28 dans la localité de Baga (Borno) où se trouvait le siège de la MNJTF. Les forces nigériennes et tchadiennes s’étaient déjà retirées du quartier général de cette organisation lors d’une première attaque quelques mois plus tôt en y laissant seulement l’armée nigériane qui aurait pris la fuite selon les témoignages29. Ce que les autorités de ce pays réfutent. Mais la force multinationale a été renforcée à la suite de cet évènement. Ce qui lui a permis de démanteler, grâce à un effectif de 8.500 hommes, des bases de Boko Haram et de sa faction dissidente ISWAP (Etat islamique en Afrique de l’ouest) à Sambissa, Gerere et Juma'a Toro en mettant à nu plusieurs de leurs combattants30.

Sur le reste du territoire nigérien, le JNIM (Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimeen) appelé encore GSIM (Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans), affilié à AQMI et l’EIGS (Etat Islamique au Grand Sahara) affilié à l’EI se répartissent la tâche de déstabilisation dans la zone des trois frontières (sud-ouest) et au Nord du pays31.

A la frontière occidentale du Niger, plus de la moitié des attaques terroristes sont dirigées contre les civils. Cinq villes de la région de Tillabéri abritant la capitale Niamey sont les plus touchées. Il s’agit de Tillia, Ouallam et Banibangou, Gothèye et Torodi, avec une atrocité plus marquée pour l’EIGS32, 33.

L’une et l’autre sont un conglomérat de mouvements djihadistes plus ou moins actifs. Ce sont en fait des entités créées comme paravent pour empêcher la décapitation de leurs responsables comme ça a été le cas de Mohamed Ould Nouini et Mokhtar Belmokhtar (Mourabitoune), Ali Maychou, et Djamel Okcha (AQMI – SAHARA), Al-Mansour Ag Alkassam et Souleymane KEITA (JNIM), etc. Mais chaque groupuscule a sa propre démarche qui s’identifie à l’idéologie de l’EI ou de l’AQMI. Le mérite de ces superstructures est de donner un semblant d’unité face à l’adversaire et d’éviter les accrochages internes en délimitant leurs zones d’action respectives.

Le JINIM dirigé par Iyad Ag Ghali, regroupe en dehors de Ansar Dine et de la Katiba Macina de Amadou Koufa cinq autres groupes. Il est plus ancré dans les communautés qu’il essaie de contrôler en mettant en place des modèles de développement basés sur l’islam mais alimentés par les déficiences étatiques, et des systèmes illicites tels que la prise d’otage, la vente d’armes, la taxation des activités de contrebande, le vol de bétail, etc. Il n’hésite pas à exploiter les tensions communautaires entre peuls et touaregs ou peuls et les autres ethnies selon le pays où il agit.

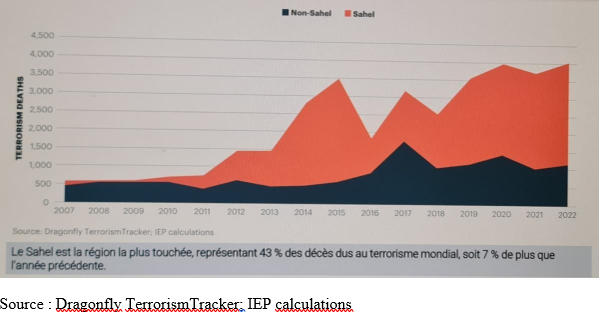

Par contre L’EIGS dont le chef est Adnane Abou Walid Al-Sahraoui, avec moins d’effectifs34 est plus mobile entre les frontières des trois pays. Il est naît de la scission de Al-Mourabitoune quand Sahraoui qui en était le porte-parole a déclaré sans en aviser, le ralliement du groupe à l’Etat Islamique dirigé alors par Abou Bakr Al Baghdadi. Il a été désavoué quelques jours plus tard par Mokhtar Belmokhtar leader des Mourabitounes qui a confirmé son ancrage à AQMI. L’EIGS est présent dans le nord du pays et, sur une longueur de 800 km le long de la frontière entre le Niger et le Mali, et sur une longueur de 600 km sur la frontière entre le Burkina et le Niger. Et il intervient sur une profondeur de 100km de part et d’autre de ces frontières. A eux deux ces deux grands groupes ont fait du sahel la zone la plus durement touchée par le mal terroriste à travers le monde35,36.

Ce triste tableau de la zone sahélienne a été grandement facilité par la déliquescence savamment orchestrée contre l’Etat libyen. Avec la chute de Mouammar Kadhafi un arsenal consistant a circulé à travers ces pays minés par les tensions communautaires. Le Niger a connu le retour de beaucoup de Touaregs qui étaient dans l’armée ou les milices libyennes. Malgré la rigueur montrée aux frontières nigériennes pour désarmer les ex combattants qui traversaient le pays, la contrebande en tout genre avait fait florès.

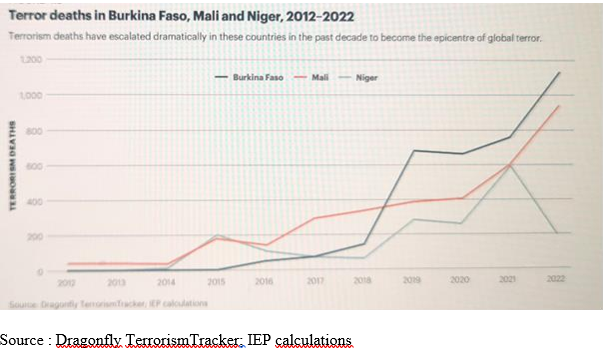

d- diagramme des décès dus au terrorisme dans le monde de 2007 à 2022

e- diagramme comparatif des fatalités liées au terrorisme de 2007 à 2022 entre le Niger, le Burkina Faso et le Mal

Cela dit, du président Tandja au président Bazoum, en passant par Issoufou, le Niger a pu allier la politique de la carotte et du bâton pour atteindre, à l’image de la Mauritanie et de l’Algérie, des résultats probants. Il a aussi, grâce à l’aide de la communauté internationale pris en charge des questions économiques et sociales, investi les communautés de base pour discuter et convaincre les combattants de déposer les armes dans des programmes de DDRR (Désarmement – Démobilisation – Rapatriement – Réinsertion).

Dans la même lancée, il n’a pas hésité à faire partie des premiers pays à soutenir l’opération Serval en 2013. Il a ensuite collaboré efficacement dans le cadre de la MINUSMA en envoyant un détachement de PKF de 874 hommes soit le 5ème pays contributeurs de militaires. Et il était considéré comme l’un des partenaires les plus fiables dans le cadre du G5 Sahel. Ce qui a justifié le repli du contingent français de 1.500 soldats du Mali vers le Niger. Son engagement au sein de la MNJTF a, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram bien porté ses fruits. Puisqu’on entend presque plus parler des attaques de cette organisation à l’Est du pays depuis deux ans. Sans compter sa collaboration avec les Etats-Unis (1.100 soldats au Niger) qui y ont installé leur plus grande base de drones dans le Sahel. En conséquence, durant les deux années de règne du président Bazoum qui est lui aussi considéré par les activistes africains comme un ‘‘préfet/sous-préfet de la France’’, le Niger s’en est mieux sorti que ses deux voisins avec qui il partage la région des trois frontières. En atteste la baisse drastique des fatalités liées au terrorisme durant la période 2021 à 202237. On peut donc valablement assumer au vu de ce qui précède, que cet argument sur l’insécurité pour justifier le coup, branle irrémédiablement.

L’Intervention de la CEDEAO au Niger

Au stade final de notre étude, nous nous livrons au décryptage d’une actualité plus que complexe. Auparavant nous nous sommes évertués à examiner l’argumentaire des putschistes. Ce qui nous a conduits à en admettre la faiblesse. Cela dit, ce ne devrait peut-être pas être suffisant pour appliquer des mesures de rétorsion qui vont à coup sûr entraîner des conséquences dramatiques sur la population. En effet il ne serait pas assez sensé, voire utile de faire une intervention militaire avec son cortège quasi-certain de malheur pour la population. Les méfaits encore palpables que les interventions militaires ont engendré dans des pays même mieux lotis que certains dits développés nous laissent très perplexes38.

La question de l’intervention de la CEDEAO au Niger met en exergue les deux camps qui s’opposent. Ceux qui sont contre et ceux qui sont pour. En suivant l’évolution de la situation sur le terrain, le balai diplomatique, et les alliances en construction et déconstruction39, on peut résumer les positions des acteurs autour de trois questions fondamentales. La première est de savoir si le principe de subsidiarité a été appliqué. La deuxième est relative à la légalité elle- même de cette intervention prônée ; en termes plus clairs, est-ce que la Force en Attente de la CEDEAO (FAC) a pour mission de combattre les coups d’état ? Et enfin la troisième est de savoir si la CEDEAO a les moyens propres pour engager cette confrontation ?

Le principe de subsidiarité

D’abord pour ce qui est du principe de la subsidiarité qui est loin d’être une question subsidiaire dans cette crise nigérienne, car renvoyant à l’acceptabilité de l’opération par les sujets en faveur de qui elle est faite, et à l’image et la crédibilité de l’organisation sous régionale, elle est facile à admettre. Ce principe est synthétiquement défini comme la résolution des problèmes par le niveau le plus bas, et le plus proche, pour empêcher l’échelon supérieur d’y intervenir. Et cet échelon supérieur qui a son domaine propre ne s’occupe des affaires du niveau inférieur qu’en cas d’échec ou d’obstacle insurmontable. Ainsi donc, il est tout à fait normal que dans le cadre du Niger, même si la question interpelle les Nations-Unies dont le Secrétaire général Antonio Gutiares avait fait une sortie pour dénoncer avec fermeté les coups d’état dans le monde après l’éviction de Aung San Suu Kyi par la junte birmane en 2021, l’ONU ne devrait normalement pas intervenir avant l’UA qui doit elle aussi attendre le dénouement que va prendre les actions initiées par la CEDEAO.

Lors de la crise Libyenne en 2011, l’Unité Africaine avait marqué totalement son désaccord au coup de force de l’OTAN, avec un rejet quasi-unanime40. Par contre pour le Niger, l’initiative de la CEDEAO est supportée par l’UA qui ne pose qu’une condition bien inscrite dans ses statuts : la non-ingérence étrangère. Ce qui est un sujet délicat. On se demande bien comment ces puissances étrangères pour qui le Niger constitue un enjeu géostratégique justifiant leur concurrence voilée pour l’occupation de son territoire, pourront admettre ce hic dans leur planning sans réagir plus vigoureusement après tous les moyens dépensés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour protéger leurs intérêts en perspective. Certes elles ont appliqué une stratégie d’attrition pour affaiblir la junte au pouvoir, en rapport avec les organisations régionales et les pays appuyant l’ordre constitutionnel, en infligeant des sanctions historiques par leur sévérité ; le but étant de retourner la population contre les nouveaux dirigeants. Mais des sanctions pires ont été appliquées à l’Iran qui a développé une résilience impressionnante grâce à un bon monnayage de ses ressources énergétiques. Qu’est-ce que le Niger sera prêt à donner et à qui ?

En outre, autant il est utile de souligner que la collaboration active entre le Président Bazoum et les puissances occidentales implantées au Niger ne faisait l’ombre d’aucun doute, autant on doit noter l’intérêt de la Chine pour ce pays à cause de ses ressources énergétiques. Quant à la Russie, même si elle appelle à un retour à l’ordre constitutionnel, elle n’est pas indifférente à l’instabilité que traverse le pays en mettant en garde contre toute intervention militaire. Et le Groupe Wagner qui va devoir renforcer son allégeance au Kremlin41 pour continuer à obtenir sa caution morale, suite à la mort de son leader charismatique Evgueni Prigojine, s’est montré particulièrement intéressé par le coup d’état qu’il a soutenu à travers les médias. Le devoir de solidarité de Poutine envers le Burkina et le Mali qui ont assuré leur engagement pour la défense de la junte nigérienne est une autre paire de manche. Cette situation très bouillante montre que l’exigence de l’UA sur la non-intervention de puissance étrangère se rapprocherait plus d’un vœu pieux.

Toutefois le principe de subsidiarité qui peut être appliqué diversement suivant les organisations régionales, n’exclut pas forcément le soutien d’entité non gouvernementale. On a vu en 2012 que pour trouver une solution de paix à la crise centrafricaine, la CEEAC (Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale) s’est fait assister, avec l’accord de l’UA, de l’ONG finlandaise CMI (Crisis Management Initiative) spécialisée dans la médiation et le dialogue42. Et dans notre cas de figure, malgré les réactions plus ou moins prononcées des uns et des autres, la CEDEAO garde toujours la main de la direction de la manœuvre sans exclure les démarches souterraines43. C’est dans ce cadre que le collectif des chefs religieux du nord du Nigeria a reçu l’onction de l’autorité sous régionale pour aller faire une médiation avec Tchiani. Bien que par la suite les chances de réussite qui étaient escomptées se soient envolées.

La légalité ou non de l’intervention de la CEDEAO

La CEDEAO a été créée par le Traité de Lagos le 28 mai 1975 pour s’occuper des questions de développement économique de la sous-région. Mais elle a été vite rattrapée par La réalité du terrain. En effet l’interdépendance entre la sécurité et le développement a montré qu’on ne pouvait pas bâtir de développement durable sans la stabilité que procurent la sécurité et la paix. Face aux multiples conflits qui minaient l’Afrique de l’ouest, l’organisation sous régionale a décidé de s’impliquer dans la préservation de la paix, la prévention des conflits, ainsi que dans la résolution des crises. C’est dans ce cadre qu’elle a mis en place pour la première fois, une force chargée de faire le monitoring de l’accord conclu entre Charles Taylor et l’Etat libérien afin d’arrêter les massacres de civils. L’ECOMOG (Groupe de Contrôle du Cessez-le-feu de la CEDEAO) venait ainsi de naître. Il est intervenu en Sierra Léone, avant de poursuivre l’expérience sous d’autres noms en Guinée Bissau (ECOMIB), en Côte d’Ivoire (MICECI), au Mali44, et en Gambie (ECOMIG).

La légalité de ces interventions découle au plan normatif, du traité des Nations Unies sur les opérations de maintien de la paix à travers le monde (art 1er), et de ses chapitres VI, VII, et VIII45. Aussi, le traité révisé CEDEAO de 1993 prévoit-il en son article 58 F la possibilité de constitution d’une force régionale de maintien de la paix. Il y a en sus le protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité qui a été signé le 10 décembre 1999 à Lomé, ainsi que son protocole additionnel A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance signé à Dakar en décembre 200146. Au plan opérationnel, il y a l’Architecture pour la Paix et la Sécurité en Afrique (APSA) de l’UA qui prévoit la Force Africaine en Attente (FAA). C’est dans le cadre de cette architecture que le continent est divisé en cinq zones (Communautés économiques régionales) avec pour chacune, une force régionale en attente (brigade régionale en attente) afin d’assurer la paix et la sécurité sur le théâtre africain. Ces brigades se présentent comme suit : la force en attente de la CEDEAO, la force en attente de l’Afrique de l’Est, la Capacité Régionale d’Afrique du Nord (NARC), la force en attente de la SADC, et la force en attente de l’Afrique centrale (FOMAC). La composition de chacune de ces brigades doit se présenter comme suit :

- une composante civile : 60 personnes par région ;

- une composante police : 720 agents de police en 5 unités de police constituées par région (FPU) ;

- une composante militaire : 300 à 500 observateurs militaires et des unités terre-mer-air d’environ 5000 hommes par région47.

On peut donc affirmer sans difficulté que dans le cadre du Maintien de la Paix, la Force en attente de la CEDEAO ne pose aucun problème de légalité. Mais est-ce que cette force est habilitée légalement à soutenir un régime qui est menacé à l’interne d’être déposé par un coup d’état comme c’est le cas au NigerEn abordant cette question, il faut considérer le consensus universel sur la notion de souveraineté et ses implications, notamment son corollaire qui est la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un pays reconnu. Et même le concept de droit de protéger qui peut justifier l’intervention de la communauté internationale dans un pays donné ne remet pas fondamentalement en cause la souveraineté car le droit de protéger est appliqué de manière très controversée. Ensuite à travers son Pacte de Non-agression et son Protocole d’Assistance Mutuelle et de Défense48, la CEDEAO a bien consolidé le principe de souveraineté. Cependant il est aisé de deviner que l’esprit desdits actes vise l’agression extérieure contre un Etat membre. Pour s’en convaincre il faut revoir minutieusement les cas d’intervention de la CEDEAO.

En fait, en dehors de la Gambie et du Mali en 2013, où l’organisation était bien sur le pied de guerre, ses autres interventions étaient liées à des exigences humanitaires; la nécessité de protéger les populations civiles. En guise d’illustration, les guerres au Libéria et en Sierra Léone ont causé plus de 400.000 morts49. Pour le Sierra Léone, le retour de Ahmed Tejan Kabbah au pouvoir en 1998 grâce à l’ECOMOG est un cas un peu spécial, car c’est l’arrestation de Fodeh Sankoh leader du RUF (Revolutionary United Front) au Nigéria qui a été à l’origine du déclenchement de la seconde guerre civile qui a entrainé la chute de Kabbah par l’AFRC (Armed Forces Revolutionary Council). Sans même la CEDEAO, le Nigéria dont l’armée était un peu plus libre avant Boko Haram se sentait moralement responsable de corriger la situation et n’avait besoin que de l’accord de la CEDEAO pour refaire son image. Les mêmes raisons humanitaires justifieraient largement l’envoi de cette force en Côte d’Ivoire.

En revanche, les pays menacés ont souvent invoqué des accords de défense avec des Etats amis dont l’existence était plus ou moins douteuse pour sauver leur pouvoir contre ces coups d’état50. Dans les mêmes conditions, rien n’empêche le président Mohamed Bazoum, qui serait aussi fondé à faire appel à des Etats amis pour espérer retrouver son fauteuil. Il ne s’en est d’ailleurs pas privé dès les premières heures de son arrestation. Et son appel a été relayé à travers les médias occidentaux par son Ministre des Affaires étrangères Hassoumi Massaoudou51. Mais naturellement, mêmes les Etats les plus intéressés au statu quo ante putsch garderont la prudence imposée par le spectre libyen. C’est la raison pour laquelle l’UE, à la suite de l’UA, s’est désolidarisée de la France pro-interventionniste en privilégiant la voie diplomatique appuyée par des sanctions, dans le sillage de la CEDEAO52

Les accords de Défense auraient été invoqués auparavant par le Président gambien Daouda Kaïraba DIAWARA lors du coup de force mené par Kukoï Samba SAGNA pendant que Diawara se trouvait en vacance à Londres53. Idem pour Nino Vieira qui aurait lui aussi invoqué un Accord de Défense pour faire intervenir le Sénégal afin de stopper la tentative de putsch contre lui en 1998. L’existence ou non de cet accord avait soulevé un débat intense entre pouvoir et opposition à l’assemblée nationale sénégalaise. Mais le Sénégal avait un réel intérêt dans les deux cas pour le faire sans hésitation. Pour la Gambie, le Sénégal avait intérêt à maîtriser le voisin qui se trouve dans son ventre. Et pour la Guinée Bissau, il était hors de question que le Général Ansouma Mané qui était sanctionné par Vieira pour la complicité prouvée de ses éléments avec les rebelles du MFDC prennent le pouvoir

L’intervention de la CEDAO au Niger

Passé le débat sur la légalité ou non de cette intervention, nous en arrivons maintenant à toucher le fond de la question. La CEDEAO va-t-elle soigner son image en montrant ses réelles capacités de relever les grands défis qui lui sont posés? Dès l’instant que cette option figure sur la carte des chefs d’Etats, il ne faut pas la négliger. Toutefois intervenir au Niger pour neutraliser la junte au pouvoir et remettre Bazoum pose un certain nombre de problèmes à prendre en compte.

D’abord il faut reconnaître la solidarité interne apparente entre les différentes forces nigériennes, et entre les forces et la population. Et les voix dissidentes de soutien au régime déchu ne se font plus entendre, excepté celle déjà mentionnée de Rhissa Ag Boula ancien rebelle touareg. Il faut en outre ajouter que dès les premières heures du coup, le Chef d’état-major de l’armée et la garde nationale avait voulu attaquer les putschistes. Mais ils ont fait le bilan des rapports de force face à une garde présidentielle mieux équipées et bien entrainée pour finalement décider d’accepter le fait accompli afin d’épargner le vie du président et celle des populations nigériennes.

Ensuite, comme avancé plus haut, le Niger est le pays ouest africain le plus vaste et, 80% de son territoire se trouve dans le désert. Il nécessite suffisamment de moyens pour contrôler le territoire qui peut abriter des forces ennemies sur de grandes étendues, même si la partie la plus dynamique du pays se trouve dans la bande méridionale.

Troisièmement le jeu des alliances apparentes et cachées est tellement complexe qu’engager le combat devient très aléatoire54.

Enfin, que faire des mouvements djihadistes qui ont déjà commencé à profiter de cette situation délétère pour mieux déstabiliser le pays ?

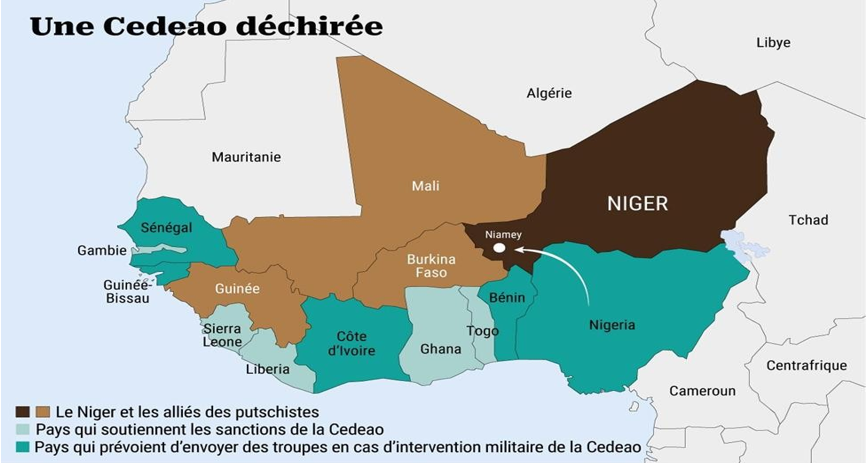

La carte de la figure f présente la situation des alliances dans la zone de l’Afrique en rapport avec la crise nigérienne. Parmi les 15 pays de la CEDEAO, trois d’entre eux ont affiché ouvertement leur soutien à la junte nigérienne. Le reste des membres soutient les sanctions contre le Niger. Mais seuls cinq d’entre ces derniers auraient décidé d’envoyer des troupes en cas d’engagement de la force, ou du moins leurs chefs d’Etats.f- carte des alliances autour du coup d’état au Niger

Un sondage sur les sentiments des populations au Nigéria, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Bénin, et en Guinée Bissau par rapport à l’engagement de leurs forces armées pourraient donner un résultat très dissonant de l’option guerrière prise par leurs présidents respectifs. Déjà pour ce qui concerne le Nigéria, l’assemblée nationale a refusé d’engager l’armée dans cette guerre. Ce qui a amené le président Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO à faire marche arrière. Et on le sait, sans le Nigéria qui a inauguré cette ère d’interventionnisme de l’organisation en fournissant 90% des effectifs et de la logistique avec l’ECOMOG au Libéria (12.000 hommes) et en Sierra Léone, et dont les effectifs militaires sont estimés en 2022 à 143.00055 par l’agence ATLASOCIO, les chances de la manœuvre sont limitées.

Par ailleurs depuis sa création en 2004, les effectifs de la FAC qui compteraient 20.000 ou 6.500 hommes56 auraient progressivement diminués57. Pis, ceux déjà proposés semblent être très insuffisants par rapport à la détermination des coalisés en face (Niger, Burkina, Mali). Pour l’instant il n’y a que la Côte d’Ivoire et le Sénégal qui ont officiellement déclaré cette mobilisation avec pour le premier, un bataillon de 850 à 1100 hommes

Le Bénin a montré la même résolution et pourrait servir de base pour le déroulement des opérations grâce à sa proximité. Mais on entend plus parler du voisin tchadien pour cette phase tactique. Ceci, pour confirmer le rôle important que la prise en compte du voisinage est important.

A ce propos, la Mauritanie qui est bien intéressée par son retour à la CEDEAO, a condamné le coup d’état mais est contre l’intervention. Pareil pour l’Algérie qui craint l’afflux de réfugiés comme ce fut le cas lors de la guerre en Libye.

Les réelles motivations qui ont été à l’origine du refus des parlementaires nigérians d’engager leur pays dans cette initiative relèvent du bon sens. Les efforts payants que le pays a fournis pour arriver à contrôler progressivement la virulence de Boko Haram risquent de s’effriter si le pays s’engage sur une voie qui l’obligerait à orienter ses investissements sécuritaires pour le respect de l’ordre démocratique dans un pays voisin dont les sentiments de la population pour le retour de Bazoum sont très discutables. Pendant ce temps, outre Boko Haram, le Nigéria a actuellement suffisamment de préoccupations avec les velléités de renaissance des revendications indépendantistes du Biafra marquées alors par leur tragédie58.

Pour résumer le dilemme de cette intervention, il faut juste constater la situation interne de chacun des Etats de la zone qui en constituent le pilier. En dehors du Nigéria qu’on vient de mentionner, le Bénin et le Côte d’Ivoire ont une grosse épine sous le pied. Le Bénin a subi près de vingt attaques attribuées à des groupes djihadistes depuis 202159. A cette insécurité s’y ajoute les conflits intercommunautaires entre peuls et gourmantché, ou peuls et autres ethnies ; les peuls étant toujours taxés de complices des djihadistes, comme dans les autres pays des trois frontières60.

La Côte d’Ivoire quant à elle n’a aucune raison de baisser la garde depuis les attaques de Grand Bassam. Elle a enregistré six attaques terroristes depuis 2020. Elle en est tellement consciente que l’une des plus grandes écoles de lutte anti-terroriste de la CEDEAO (l’Académie Internationale de lutte contre le terroriste-AILCT) y a été mise en service le 10 juin 2021.

Pour la Guinée Bissau, il faut d’abord féliciter le succès réalisé par le président Umaru Cissoko Mballo qui a su malgré tout assurer la stabilité politique de son pays et redorer son blason à l’internationl. Mais la question de la stabilité institutionnelle de la Guinée Bissau fait partie des grands quiproquos de la CEDEAO. La crainte d’un coup d’état y est toujours présente. Ce pays a suffisamment de motifs pour retenir son armée dans la pacification de son espace et la consolidation de l’Etat.

Au Sénégal, malgré la stabilité générale reconnue, ce pays vit à l’interne des tensions politiques très fortes. A l’heure actuelle même si le débat sur la troisième candidature du président Macky SALL est résolu, les passions politiques exacerbées par les retombées imminentes des découvertes de ressources énergétiques, font de ce pays une poudrière. D’ailleurs en mars 2021 et en 2023, les manifestations généralisées ont fait craindre un basculement historique de la direction du pays par la force armée.

Il y a en outre la crise dans la partie méridionale, en Casamance notamment. Une revendication sécessionniste de plus de trente ans que certes le Président Sall est parvenu à bien tempérer avec comme graal le dépôt historique d’armes d’une faction le 14 mai 2023. Mais les divisions internes de ce mouvement et leurs probables connexions avec des franges politiques doivent normalement constituer un casse-tête chinois, au vu des énormes dégâts causés par cette rébellion

Tout cet ensemble d’écueils que doivent surmonter les déclarés primo-intervenants au Niger, fait qu’il serait plus opportun de penser harmoniser la démarche de la CEDEAO avec son communiqué final issu de sa dernière session ordinaire en juillet 2023 à Bissau. L’organisation avait insisté sur le délai de 24 mois de transition donné aux juntes maliennes, burkinabé, et guinéenne pour organiser un retour à l’ordre constitutionnel, même si des récriminations ont été faites sur le manque de collaboration des tenants du pouvoir dans ces pays. Dans le même communiqué la CEDEAO avait montré sa vive préoccupation par rapport à la souffrance des populations dans ces pays, causée par l’insécurité djihadiste. Cette insécurité ne fera que s’accentuer avec l’intervention projetée.

Cette stratégie de la diplomatie pourrait être plus tenable qu’une guerre qui nécessite le déploiement de gros moyens pour lesquels la CEDEAO a avoué ses soucis. On se rappelle de son Plan d’action pour la période 2020-2024. Il a été adopté en 2019 pour lutter contre le terrorisme pour un budget de 2,3 milliards de dollars US. Mais il n’a pas encore vu jour par défaut de cotisation des pays membres. Le Nigéria et le Ghana qui s’étaient engagés pour verser chacun 400 millions de dollars ont fait défaut61 et, l’appui promis par l’UEOMA dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui devait être versé par eux à la CEDEAO a été directement utilisé pour leur sécurité intérieure. A côté de ce problème récurrent de respect des engagements par les Etats membres, se pose celui de la dispersion des efforts. En effet dans l’espace CEDEAO plusieurs initiatives antiterroristes existent qui empêchent les Etats de se focaliser simultanément sur les questions qui les intéressent (Initiative d’Accra, G5 Sahel, ...).

Le manque de moyens et de conviction a été pointé du doigt par le président Sall lors du 8ème Forum International sur la Paix et la Sécurité en Afrique tenue à Dakar en octobre 202262. Il appelait à plus de responsabilité des africains pour diminuer la dépendance en matière de lutte contre le terrorisme après le constat de l’inefficience du système des Nations pour prendre à bras le corps le fléau du terrorisme en Afrique, alors que le quart des fonds alloués aux missions de maintien de la paix dans ce continent pourrait suffire à mettre en place les forces en attente dans les cinq zones de l’Afrique, avec une doctrine d’engagement très robuste apte à régler plus efficacement et plus durablement ce problème du terrorisme. Ce manque d’engagement pour le financement des objectifs de la CEDEAO est encore revenu dans son communiqué final précité, au point 45 sur ‘‘la performance du prélèvement communautaire’’, en ces termes :

La Conférence réitère l’appel lancé à tous les Etats membres afin qu’ils veillent à prendre les mesures nécessaires pour se conformer rigoureusement aux dispositions du Protocole relatif au Prélèvement communautaire, sachant que ledit prélèvement constitue la principale source financière dont dispose la Communauté pour la mise en œuvre efficace de ses projets et programmes prioritaires63.Après ce constat, où l’organisation va-t-elle puiser, les ressources nécessaires pour engager une confrontation, non contre des groupes cachés dans la forêt ou dans le désert, mais contre une armée apparemment soudée dans toutes ses composantes, apparemment bien soutenue par sa population, et qui obtient le soutien ferme d’autres armées qui se savent déjà menacées en cas de succès de l’intervention ?

Un autre aspect que cette situation de confrontation pourrait faire craindre, c’est un jusqu’au- boutisme des coalisés, fatal pour la survie de l’organisation. En examinant toujours la figure f on voit un alignement des juntes du nord au sud, qui coupe la CEDEAO en deux parties, avec un débouché sur l’Océan Atlantique par la Guinée au Sud et, au Nord un géant africain ; l’Algérie, qui nourrit une méfiance atavique vis-à-vis de la France très intéressée par l’intervention. L’Algérie pourrait aussi saisir l’occasion de prendre une revanche sur le Maroc à propos du Sahara occidental en freinant son offensive dans la CEDEAO, si elle prend à son compte ce nouvel axe de putschistes. N’oublions pas au passage les rumeurs, les mois passés, de création éventuelle d’une union de libre échange regroupant le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Même si les blocages maliens sur les importations de farine de la Guinée montrent que cette liberté de circulation prônée a du chemin à faire.

Pour terminer notre analyse, nous nous permettons de revoir le tableau des rapports de force autour du Niger tel que présenté par cette figure f. Il montre avec plus d’acuité le caractère éminemment géopolitique et géostratégique de cette crise en nous renvoyant à la remarque faite par André Giraud sur le caractère évolutif de la géopolitique lorsqu’il rapportait les propos d’Ernest Renan membre de l’Académie française en 1885. En recevant Ferdinand de Lesseps qui venait de creuser le Canal de Suez à cette Académie, Ernest Renan signifia à l’ingénieur: ‘‘l’isthme percé devient un détroit, c’est-à-dire une zone de conflit’’64.